活動内容と活動実績

活動内容と活動実績

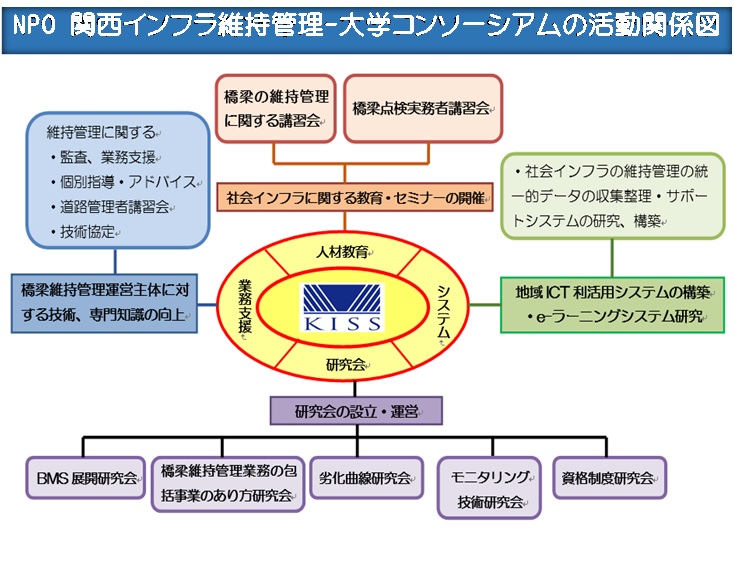

1.活動内容

(1)内容

1)地方自治法(施行令第167条に15)に基づくアドバイザーチームによるスーパーバイザー業務

2)地方自治体の業務運営に対する個別的指導・アドバイス事業

3)教育・セミナーの開催

4)社会資本の維持管理の統一的なデータの収集整理と指針作り及びその指導業務

5)社会資本の維持管理に関する実験、調査、補修業務等の指導・助言・相談業務

6)維持管理業務に関する機器の貸し出し、斡旋業務

7)広報活動

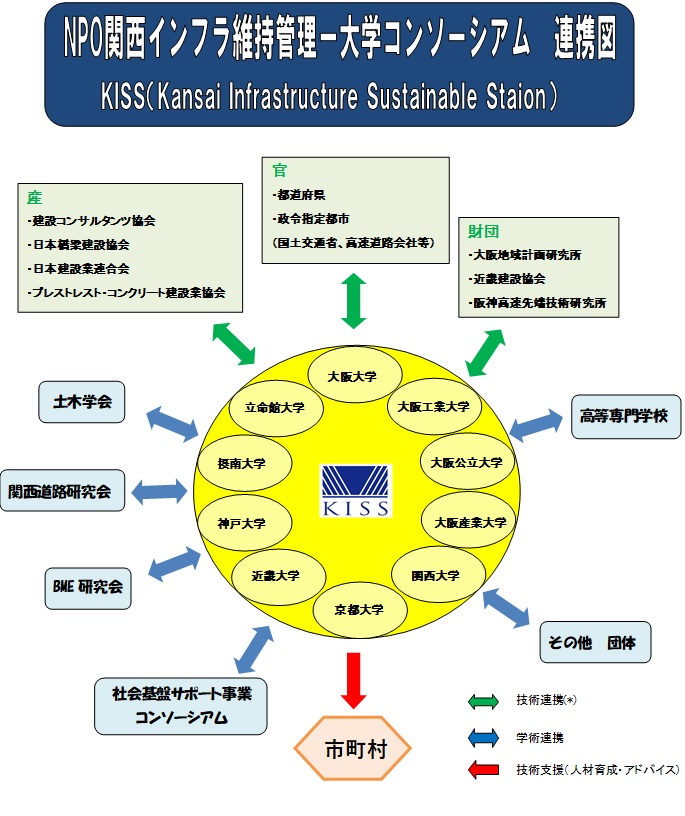

(2)他機関との連携

2.活動実績

(1)地方自治体の業務運営に対する個別的指導・アドバイス事業

1)出前講座の一環として大阪府下の土木事務所と市町村の職員を対象に橋梁維持管理の講座を開催、アドバイスを行った。

2)奈良県橋梁維持管理職員に対して講演会の実施

橋梁維持管理の技術指導・助言・相談

・技術研修への専門家派遣

・技術研修の研修資料の作成

3)大東市橋梁長寿命化修繕計画策定の支援

・大東市橋梁長寿命化修繕計画へのリンクはこちら

(2)社会インフラの維持管理に関する実験、調査、補修業務等の指導・助言・相談業務

1)新工法についての実験・試験等相談業務

①(一社)コンクリート構造物補修・補強工事優良事業者連合会

・LCユニット工法技術委員会に委員派遣

・鉄筋ユニットとポリマーセメントモルタルを使用した補修・補強工法としての確立

②(一社)PAジョイント協会

・PAジョイント(埋設ジョイント)に関する実験・試験

・ヨーロッパ(Mageba)で開発された埋設型伸縮装置

③IoT研究会

IT技術のインフラ維持管理への適用

④HotJet

亜臨界水洗浄技術の普及・発展のための技術提携

HotJet工法のインフラ向け実用化検討

2)SIP戦略的イノベーション創造プログラム

インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 地域実装支援チーム

・「関西・広島地域のインフラ維持管理の枠組みと新技術の実展開」への協力

大阪府、奈良県地区における新技術の実証実験のコーディネート業務

3)橋梁維持管理における包括委託契約に関する調査研究に関する技術指導

①建設技術研究所との共同研究

橋梁維持管理における包括事業のあり方と事業成立のための課題の抽出および可能性の検討を行う。(自治体をモデルとした包括委託契約導入に関する検証)

・管理する道路橋の維持管理状況の整理

・維持・修繕・更新に係る費用の整理

・包括委託契約導入による業務効率化の検証

②維持管理に関する資格制度の現状整理と包括委託契約への活用に関する調査

・道路維持管理の現状整理

・国による地方公共団体への支援

・資格制度の包括委託契約への活用

4)地域ICT利活用広域連携事業システム導入

(東京大学、東京都道路整備保全公社等で推進しているシステムの協働運営に参画)

①情報通信技術を活用した新たな社会基盤の維持管理(防災対応)

②社会資本維持に関する教育コンテンツの充実と、e-ラーニングシステムの導入を図る。

③みまもりサポートシステム

ポータルサイトを通じて、社会資本維持活動への住民参加を促す。ボランティア登録した地域住民が社会資本の変状箇所をみまわり、サービス主体に報告。

5)インフラeラーニングシステム(一般財団法人阪神高速道路技術センター)

社会資本維持に関する教育コンテンツ、社会資本維持に関する基礎知識の習得を促進させるため、ラーニングコンテンツのeラーニングシステムの開発。

(3)講習会・講演会関連(2014年以降)

1)講習会・講演会

・2023年6月28日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2022年11月14日 橋梁点検補修研修会を開催しました。

・2022年6月28日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2020年、2021年の講習会はコロナ感染症のため中止いたしました。

・2019年11月7日 インフラ維持管理に関する講演会を開催しました。

・2019年6月28日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2019年5月30日 橋梁点検補修実務者研修会を開催しました。

・2018年10月4日 橋梁点検補修研修会を開催しました。

・2018年6月27日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2017年6月28日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2017年6月1日 橋梁点検実務者講習会(基礎編)を開催しました。

・2017年5月19日 「SIP* インフラ維持管理・更新・マネージメント技術に関する講演会」を開催しました。

・2017年1月12日 「中山 隆弘広島工業大学名誉教授」の講演会を開催しました。~広島県のインフラ維持管理の取り組みについて~

・2016年12月22日 NEXCO‐West USA、Inc. 松本正人 取締役社長の講演会を開催しました。海外のインフラ技術の状況-「インフラ技術での海外展開と世界に通用する人材の育成」-

・2016年11月24日 『橋梁維持補修の実務者研修』を開催しました。-橋梁の補修・補強工法及び施工事例の紹介-

・2016年10月28日 鳥取大学名誉教授&元大阪産業大学教授 西林 新蔵先生「コンクリートの配合(土木)の変遷」

株式会社プロモテック 北川 勝也システム開発部長「橋梁プロダクトモデルの概要」の講演会を開催しました。

・2016年7月14日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2016年6月2日 橋梁点検実務者講習会(基礎編)を開催しました。

・2015年11月6日 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 樅山好幸技師長「関西地区高速道路構造物の点検調査・診断技術の現状」および、西林新蔵 鳥取大学名誉教授「コンクリート構造物の損傷調査と補修」の講演会を開催しました。

・2015年7月9日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2015年6月22日 橋梁点検実務者講習会(基礎編)を開催しました。試験制度を導入しました

・2014年11月28日 「舗装と床板防水の動向について」講習会を開催しました。

・2014年7月15日 コンクリート診断技術講習会を開催しました。

・2014年7月4日 NEXCO WEST USA松本 正人 副社長「米国におけるインフラ点検と技術動向」、白石 成人京都大学名誉教授「事故・災害はなぜおきるか <組織風土に秘められた要因>」の講演会を行いました。

・2014年6月20日 鋼橋点検実務者講習会を開催しました。

・2014年5月20日 基調講演「兵庫県管理橋梁の現状と課題」および「橋梁のアセットメトリクス・リスクメトリクスについて」を行いました。

講習会・講演会は最近5年間を掲載しています。過去の開催実績については一覧表をご覧ください。

- 講習会・講演会開催一覧:PDFの表示はこちら

2)講座の開催

維持管理の基礎習得を目的として講習会のほかに講座を開催いたしました。講座の開催については一覧表をご覧ください。

・第1回~第3回講座 初級講座「橋梁工学入門」(全3回)

・第4回~第6回講座 振動・耐震工学シリーズ(全3回)

・第7回~第9回講座 橋梁の維持管理入門シリーズ(全3回)

・第10回講座 橋梁維持管理のための振動モニタリング

- 講座開催一覧:PDFの表示はこちら

(4)当法人における研究会の設立・活動(研究・開発事業)

研究会の設立・運営

1)BMS展開研究会

2)橋梁維持管理業務の包括事業のあり方研究会

3)劣化曲線研究会

4)モニタリング技術研究会

5)資格制度研究会

6)IoT研究会

(5)各種団体との連携

1) ブリッジメンテナンスエンジニアリング(BME)研究会との連携

2) 一般財団法人 大阪地域計画研究所との連携

3)一般財団法人阪神高速道路技術センター

4)一般社団法人 近畿建設協会

5)西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本)

6)インフラメンテナンス国民会議

7)一般社団法人コンクリート構造物補修補強工事優良事業者連合会(構優連)

8)一般社団法人PAジョイント協会

9)一般社団法人兵庫県非破壊検査連合会

(6)広報活動

1)ホームページの開設、更新、運営管理

2)パンフレット作成・配布

3)建設技術展への参加・出展

(7)他機関との連携

ブリッジメンテナンスエンジニアリング(BME)研究会

現在,世界各国で社会基盤施設の維持管理が焦眉の課題となっている.既存施設は,橋梁一つをとっても非常に多くあり,それらすべてを健全な状態に維持して いくことは,経済的,社会的,技術的に容易ではない.周知のように,現在のわが国の経済状態では,潤沢な維持管理費用は期待できず,また一般に重要性の認 識も明確ではない.

わが国では,これまで社会基盤施設の新設・整備に重点が置かれており,その保全にはあまり注意が払われてこなかった.もちろん,戦後の高度成長期から未 だ30 年しか経っていないこともあり,多くの社会基盤施設において劣化が顕在化していないこともあるが,建設とは異なり,維持補修には十分な予算がつかないとい うわが国特有の事情もある.

これら歴史的,経済的,制度的問題もあるが,社会基盤施設の維持補修は,それ以外にも技術的な多くの問題を抱えている.すなわち,既存構造物の健全性評価,補修時期の決定,補修効果の評価,適切な補修工法の選定等,多くの技術的な困難さがある.

本研究会では,社会基盤施設の中でも特に橋梁の維持管理に注目し,その合理化を図るための種々の維持管理・マネジメント手法について研究を行う.そして,橋梁の維持管理の問題点ならびに課題を明確にするとともにその将来展望について検討する.

- BME研究会講習会開催一覧:PDFの表示はこちら

財)大阪地域計画研究所(RPI) ブリッジマネジメント研究会(BM研究会)

財団法人大阪地域計画研究所(RPI)は、その設立目的に「都市機能向上」「地域社会づくり」を掲げており、そのための事業として「社会資本アセットマネジメントの研究開発および普及促進事業」を実施することを方針決定いたしました。

社会資本の中でも橋梁の劣化進行は深刻で、多くの橋梁管理者が橋梁維持管理の重要性を認識していますが、同時に、課題・問題点として、技術情報不 足、技術スタッフ不足、予算不足をあげています。中でも、劣化予測や有効な補修・補強に関する実用レベルの技術情報が不足していると考えられています。

一方、大学等研究機関や民間企業においては、社会資本の維持管理が今後重要になってくるとの認識から、劣化進行のメカニズム解明や補修・補強技術な どに関する研究が盛んに行われていますが、橋梁の維持管理業務に直接携わっていないため、実際の橋梁を対象にした研究・開発の機会が極めて少ないことが研 究促進を遅らせる原因の一つとなっています。

このような現状を鑑み、RPIでは、全国の橋梁管理者、大学等公的研究機関および民間の研究者にご参加いただき、橋梁の維持管理に関する共同研究を促進する場としての「ブリッジマネジメント研究会」を発足いたします。

BM研究会の目的

ブリッジマネジメント研究会(BM研究会)は、橋梁管理者、 大学等研究機関の研究者および民間企業エンジニアの協力を得て、地方自治体等の橋梁管理者が管理する橋梁を対象として、その維持管理・更新に必要な技術情報に関する研究・開発を共同で推進し、得られた技術情報を共有し、もって実務レベルのブリッジマネジメントの 推進に寄与することを目的とする。

- ブリッジマネジメント研究会講演会一覧:PDFの表示はこちら

- ブリッジマネジメント・ワークショップ一覧:PDFの表示はこちら